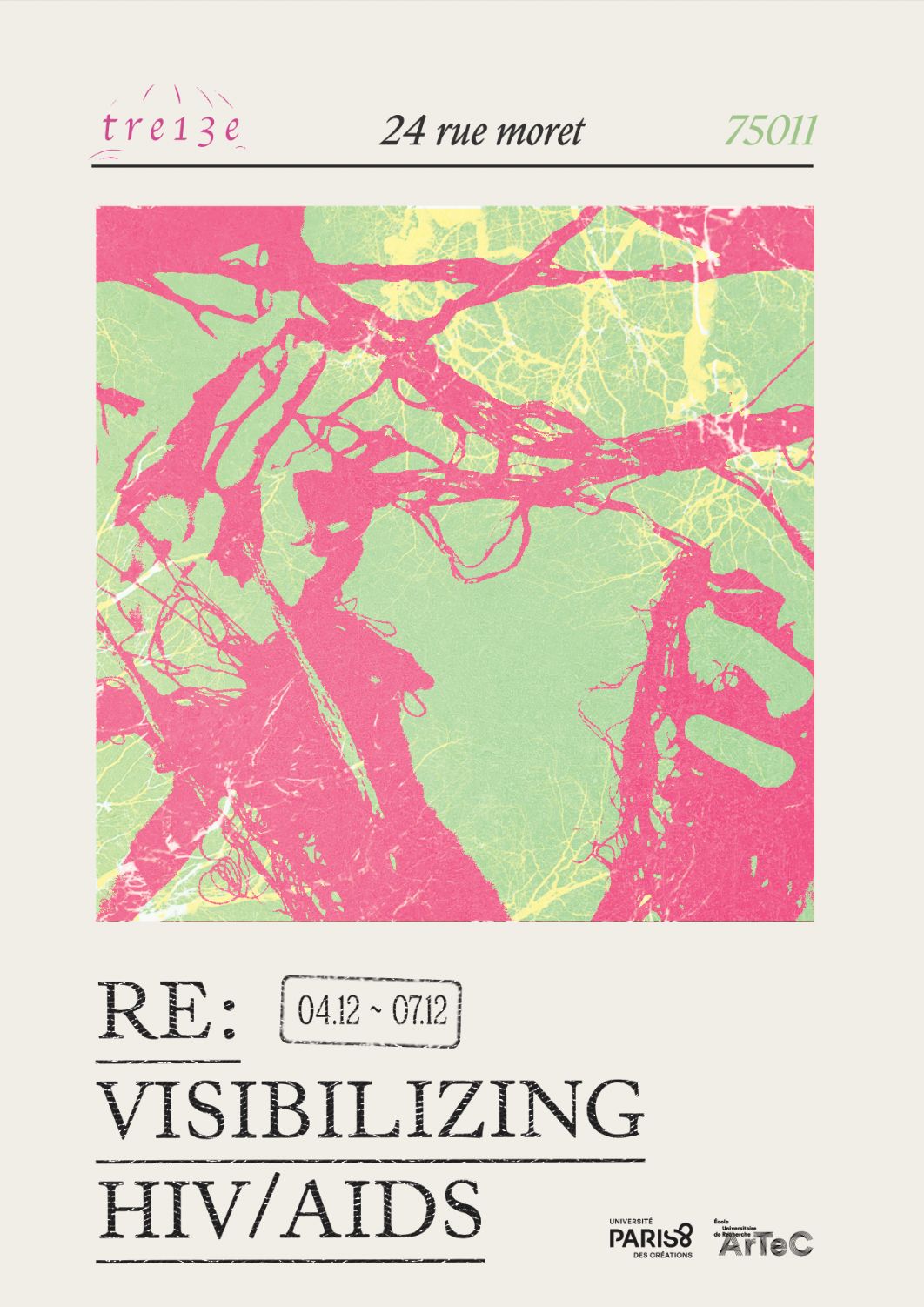

RE:visibilizing HIV/AIDS

Exposition et programmation

Du 4 au 7 décembre 2025

De 14h à 19h

avec Sido Lansari, Marc-Antoine Serra, Arto Fichot, Marina Vergueiro, Claire Faugouin, Sol en Si, Elsa Cellot, Emma Cognard, Angelo Soto, Fanta Sylla, Nathanaël Haas, Glenn Pouliquen, Camille Flèche, Julie Kail, Julie Lobo... + textes traduits de Sonia Sanchez, Pedro Lemebel, Kevin Killian et du site The Aids Memorial

Coordination : Ethan Assouline, Vincent Broqua, Lou Ferrand, Emmanuel Guy, Antoine Mozziconacci

À la suite de la journée mondiale de lutte contre le sida (1er décembre), Treize accueille l’exposition Re:visibilizing HIV/AIDS du 4 au 7 décembre. Organisée en dialogue avec des associations de lutte (Sol en Si et Acceptess-T), l’exposition déploie textes, œuvres visuelles et audio qui interrogent les situations mondiales du VIH/Sida : Comment penser les représentations du Sida aujourd'hui ? Comment réfléchir aux dominations nombreuses qui s’exercent encore dans l’accès aux traitements et à l’information ? Comment poursuivre le débat que les questions de visibilisation peuvent susciter ? Les œuvres et documents présentés mettent en débat la situation des exilé.es en France, les revendications des femmes vivant avec le VIH au Brésil, les discriminations des communautés LGBTQIA+, elles interrogent les responsabilités des pouvoirs publics, les situations dans l’océan indien, les formes que prennent les récits... Cette exposition est aussi une façon de rendre compte d’un travail pluridisciplinaire effectué dans l’atelier Re:visibilizing HIV/AIDS et dans les cours associés (notamment du master de traduction LISH de Paris 8).

Le 6 décembre, une journée de fundraising est consacrée à l’association Acceptess-T. Elle se terminera par une soirée de lectures (de 19h à 21h) de textes traduits pour la première fois en français (textes de Pedro Lemebel, Kevin Killian et Sonia Sanchez, une série de récits extraits de The Aids Memorial), et une performance de Claire Faugouin.

Le 7 décembre, pour le finissage de l’exposition (de 17h à 19h) : performance de Sido Lansari et lecture de textes traduits pour la première fois en français de Pedro Lemebel, Kevin Killian et Sonia Sanchez + une série de récits extraits de The Aids Memorial.

Cette série d'événements est initiée par des étudiant.es de formations associées à l’Université Paris 8 (Masters ArTeC, LISH, MC2L, Création Littéraire, et le DSAA Design Graphique Multisupport Eugénie Cotton). Elle est coordonnée par Vincent Broqua, l'équipe de Treize et Urgence Graphique.

Un autre événement aura également lieu à l'Humathèque du Campus Condorcet le 9 décembre de 10h à 16h.

Toutes les informations du projet à retrouver ici : https://artec-paris8.cargo.site/ !